亡くなってからも大変

葬祭部の義積です。

私は先日箕面市の勝尾寺と池田市の久安寺に行ってきました。どちらも紫陽花の花が見ごろでした。特に勝尾寺は境内中に小さな達磨さんがいて、どこを見ても楽しいお寺で私の大好きなお寺です。

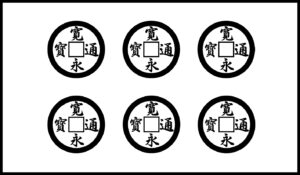

さて今日は三途の川のお話です。納棺の際には、死装束(しにしょうぞく)と呼ばれる白い着物に着替え、旅支度とし足袋、脚絆、手甲をお付けします。そして最後に首からかける頭陀袋(ずだぶくろ)の中に、六文銭を描いた紙を入れます。このお金は三途の川の渡し賃と言われます。六文銭は江戸時代に使われていた貨幣です。そして一文銭を6枚連ねたものを六文銭と呼びます。あまり馴染みのない六文銭は今の価値ならいくらか調べると180円~300円ほどだそうです。六文銭がないので今のお金でと思いたい所ですが、硬貨や紙幣を燃やすことは法律で禁止されているのでできません。ですので六文銭を紙に印刷したものになります。

三途の川は、現世(この世)と冥途(あの世)を隔てる川です。また、三途の川の由来は、故人の生前の行いによって、橋を渡れる人、浅瀬を渡る人、深いところを渡る人の3通りの渡り方があるという説もあります。

生前罪を犯さなかった人は橋を渡れ、罪を犯した人は深くて渡りにくい場所から向こう行かないといけないそうです。そして川幅はなんと400kmともいわれています。400km?!橋であっても浅瀬であっても本当に行けるのでしょうか。心配になります。

とりあえず終活として元気で暮らせるように、また亡くなってから無事に向こう岸たどりつけるように、今から体力作りと、泳ぐためのスイミングの練習が必要かもしれない(笑)。